奈良県

| 奈良県 | 奈良市 | |

|---|---|---|

| 面積 | 3,700㎢ 【40位】 |

276㎢ |

| 人口 | 1,300,000人 【29位】 |

350,000人 |

目次

- 奈良

-

3~4世紀に畿内の豪族(la famille riche et puissante)が力を強めた。

他地域との交流や攻防の末、ヤマト王権という現在の日本地域の大半を支配する政治組織誕生。

ヤマト王権は現天皇家の祖であるとされ、天皇陵や古墳が集まっている。

平城京では、遣唐使を通して唐などの諸外国との文化交流が行われ、多くの宝物を輸入し保管。

また、聖武天皇の鎮護国家政策により、仏教勢力が力を強めた。

奈良公園

- 開園…1880年

- 面積…500ha(5㎢)/園内施設含660ha(6.6㎢)

- 時間…24時間

- 特徴…国名勝、日本さくら名所100選、1,200頭の鹿

- 奈良の鹿

-

1957年に奈良市一円の鹿が国の天然記念物に指定。

L'État a décidé que le cherf est le monument naturel en 1957.

767年、春日神社創建時、主神の建御雷命(たけみかづちのみこと)が鹿島神宮から遷る際に白鹿に乗って来たことに起因。

Il est monté sur un cherf pour venir à Nara en 767.

鹿は神聖な動物として藤原氏からも崇拝され、鹿に出会いうと輿から降りて挨拶をした。

これが続いて、鹿もお辞儀の習慣を覚えた。

Un grand clan Fujiwara, il s'inclinait profondément quand il voyait le cerf.

Donc le cherf a appris à s'incliner aux gens.

奈良や宮島の鹿はニホンジカで、日本、中国、ロシアに分布。

奈良の鹿の角切りは江戸時代から続く行事で10月上旬に行われる。

| ニホンジカ Le Cerf du Japon |

ダマジカ Le daim d'Europe |

|

|---|---|---|

| 科(La famille) | シカ科 | シカ科 |

| 属(Le genre) | シカ属 | ダマジカ属 |

| 種(L'espèce) | ニホンジカ | ダマジカ |

| 雄雌 | 寿命 |

|---|---|

| 雄鹿 Le cerf |

12~15歳 |

| 雌鹿 La biche |

20~25歳 |

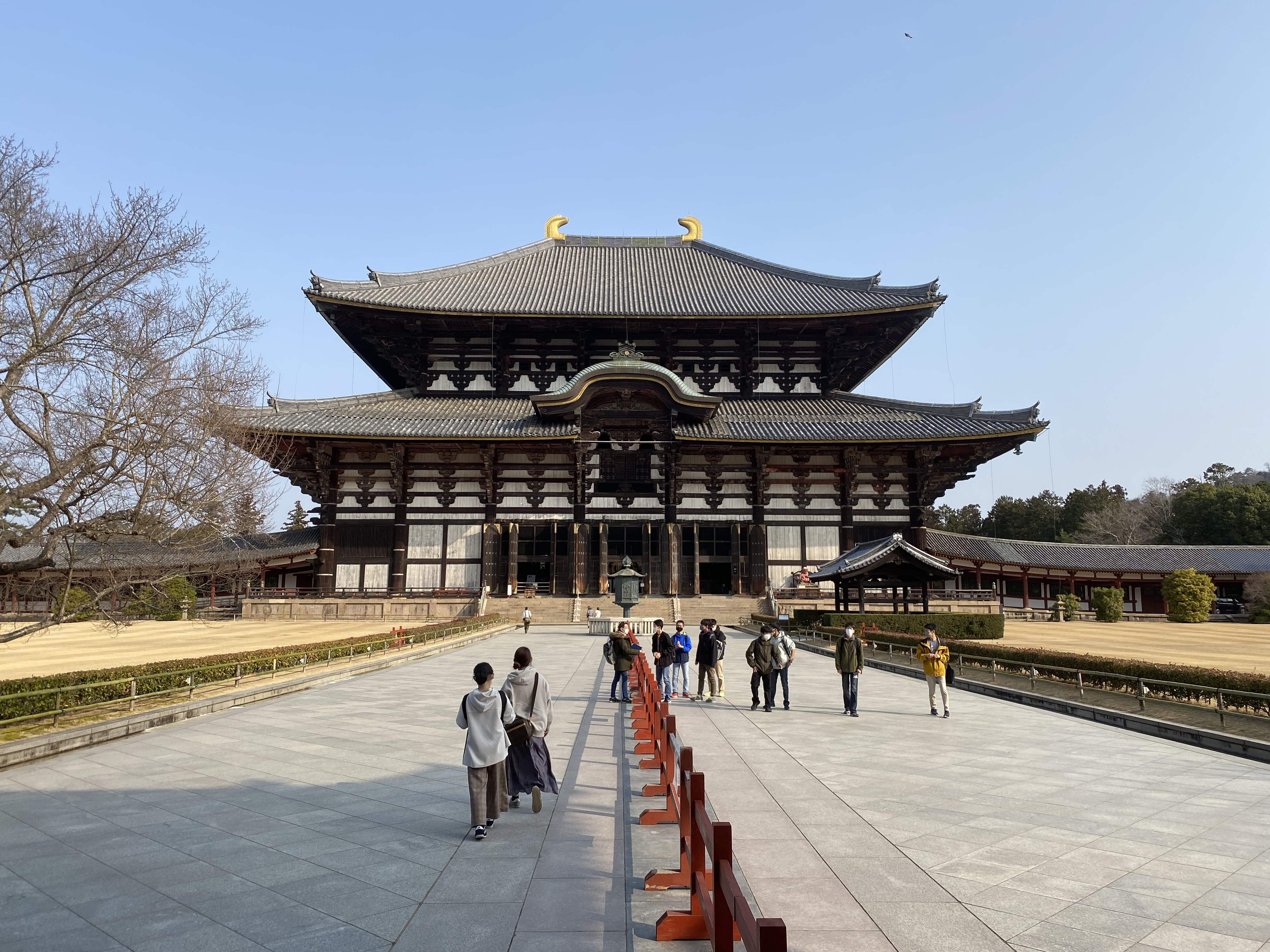

東大寺

- 南大門

- 8世紀創建

- 10世紀台風で倒壊

- 12世紀に重源(ちょうげん)が再建

- 高さは25m

- 樹齢800年の檜を使用

- 金剛力士は13世紀に運慶らによる建立で高さ8.4m

- 69日間で完成

- 檜(cyprès)の寄木造8(※)

-

天平年間(729-49年)に創建され、962年の台風で倒壊。

鎌倉時代の1199年、重源によって再建。

1203年には木造金剛力士立像も竣工。

- 寄木造

-

仏像の各部位毎に形成し、それらを寄せ集めて1体の像を作り上げる技法。

それまでは1本の材木から1体の木像を作り上げていた為、木の大きさ以上の像を作成するのが困難だったが、寄木造ではより大きい像の作成が可能。

持国天(向側面)

毘沙門天は、多聞天の原語に相当する音写で、多聞天を独尊として祀る時毘沙門天と称するのが一般的。

仏教神話では四天王の内で北方を守護する善神で、福徳の名が遠く聞こえることから多聞天とも言う。

本像は、西域の兜跋国(トルファン)に化現したと言われる特殊な異形像で、金鎖甲なる鎧を着し、三面立の冠を被り、地天及び二邪鬼の上に立つ。

対面の持国天は東方を守護する武神であるが、かつて鎌倉期に復興された大仏殿中門には、現在南大門に安置されている石獅子が奉安されていたことが、鎌倉時代の『東大寺造立供養記』に記されている。

- 大仏殿

- 8世紀創建

- 18世紀再建

- 高さ49m

- 745年、盧舎那仏着工

- 752年、盧舎那仏竣工

- 758年、大仏殿竣工

- 銅cuivre…500t

- 錫étain…8t

- 金or…430kg

-

758年に聖武天皇の発願によって東大寺廬舎那仏像が完成。

1181年に焼失→1190年に再建。

1567年に焼失→1691年に再建。

現在の建物は1709年に再建されたもの。

1998年「古都奈良の文化財」の一要素として世界遺産登録。 -

大仏殿崩壊後100年もの間大仏様は野晒し。

僧が資金集めをしたが不十分だった。

お盆と正月に扉が開き、外からもご尊顔を拝める。

材木の寄進51,590人、労働力1,665,071人、金銅の寄進372,075人、労働力514,900人、銅約241トン、練金4,187両1分4朱

※日本最大=秋田県の大館樹海ドーム(1997年竣工/延床面積24,000m²/高さ52m)

- 世界最大の木造建築物

-

2005~11年に建設されたスペインはセヴィリア(à Séville en Espagne)のメトロポールパラソル(Le Metropol Parasol)が世界最大。

高さ28.5m、幅75m、長さ150m - 日本最大の木造建築物

-

1995~97年に建設された秋田県の大館樹海ドームが日本最大。

樹齢60年以上の地元産秋田杉(le cèdre)25,000本を使いアーチ状にしたもの。

ドーム直径178mで木造としては世界最長スパン(建物を支える支柱と支柱の間の距離)。

グラウンド面積13,000㎡(13ha)、高さ52m、収容人数5,040人

基本は野球で、サッカーや陸上競技(un athlétisme)も行う。 - 算額

-

算額とは神社や寺院に奉納された和算の絵馬のことで、日本独自に広まった文化。

難問が多く、問題を解けた喜びを新物に感謝する風習としても、学業成就の祈願に繋がるものとしても親しまれてきた。

建築物や美術品には黄金比や白銀比が使われている。

大仏様の各部位の長さを比較し、よく使われている比を見つける。

整数の比など独自の比でも構わない。 - 黄金比(proportion d'or)…1:1+√5/2

- 白銀比(proportion d'argent)…1:(1+√2)

- 舗道の敷石

-

中央が黒いのはインドの青石、その外側に中国の赤石、韓国の白石、一番外側が日本の石。

これらは、仏教伝来の道を示している。 - 建立理由

-

・聖武天皇は728年と翌729年に立て続けに皇太子を亡くしている。

→皇太子の魂の安寧の為(pour apaiser l’âme de leurs fils défunt)。

・地震(succession de séismes)、日食(éclipse de soleil)が続き、737年天然痘大流行(épidémie de la variole)。

→社会不安を払拭する為。

・唐の政治体制に倣い、総国分寺、一切万物救済の廬舎那仏、権力の正当性強調。

→仏教の布教と中央集権化国家作り(Centraliser le pouvoir)の為。

Se basant sur le modèle de l’empire chinois des Tang(唐), Il entreprit(…を企てる) de centraliser le pouvoir en créant un réseau de temples dépendants du Todaiji à travers l’ensemble du Japon. - 建立に至る2つの奇跡

-

・陸奥金山(mine d’or)の発見。

→金が寺の建設に使われる。

・宇佐八幡宮が守護神となり、信託が下される。

→国家的大事業につき、莫大な費用が掛かることにより、貴族からの反発が想定される中、宇佐八幡宮が聖武天皇の東大寺及び大仏建立を守るとの神託がくだり、それにより建設に必要な金が不足すれば、陸奥金山(mine d’or)が発見された。

東大寺が日本とシルクロードを介した諸国間との関係を証明。

Le Todai-ji démontre l’importance des échanges qui ont eu lieu entre le Japon et les autres pays faisant partie de la route de la soie.

→シルクロードの諸国から寄付された宝物の倉庫となる。

→韓国系の建築家によって建立。

L’architect du temple était d’origine coréenne.

→インドの僧侶Bodhisenaが大仏開眼供養を行った。

Le moine qui a présidé à la cérémonie《d’ouverture des yeux》de la statue était d’origne indienne.

→大仏開眼供養に参加した10,000人の僧侶の中で中国人(特に鑑真Jianzhen)とインド人が多数。 - 東大寺及び大仏建立に対する非難(critique)

-

→青銅が大量に必要となり費用が高すぎる。

→中央集権国家作りに反する貴族。

Une partie des nobles étaient opposés à la tentative de centralisation du pouvoir par l’empereur.

→心の中に眠る智慧の発見であるべき、本来の仏教の目的を失わせることを理由に僧侶から非難を受ける。 - 東大寺勢力弱化(son prestige déclina)

- →聖武天皇により奨励された仏教だが、寺院群が政治に口出し(intervenir)し始めた為、桓武天皇は都を平安京へ移し、東大寺は中心地から離れ(excentré)、影響力が弱まった。 →9世紀における租税琺の改革により財産力を失う。 Au 9ème siècle, des réformes fiscales furent menées afin de mettre fin à certains privilèges des temple. →密教(真言宗と天台宗)の勢力の拡大 La montée en puissance de nouvelles écoles de bouddhisme, dont le temple principal était situé en dehors de Nara, abouti à une disparition progressive des écoles de bouddhisme traditionnel. Le Todai-ji perdit ainsi son statut de temple principal pour les bouddhistes.

- 毘盧舎那仏

-

-仏教では仏がたくさんいる。釈迦牟尼は唯一の人間の仏。

-仏は神ではなく、悟りを開いた人を指す。

-全ての仏は毘盧舎那のアバター(化身bouddha incarné)である。毘盧舎那は始まりと終わりはなし、法身仏。一神教に近いと言っても過言ではない。白い光が全ての色を含んでいるのと同じく、毘盧舎那が万物を全て含んでいる。

頭部は江戸時代、体の大部分は鎌倉時代の補作。 - 印相

mudra -

右手=「施無畏印(せむいいん)」…万物の恐れを取り除くことを表す。「怖くないよ!」

左手=「与願印(よがんいん)」…万物の願いを叶うことを表す。「話を聞くよ!」 - 手足指縵網相

-

如来は必ず水かき(palmure)を持つ。

水を漏らさず衆生を救い上げる。 - 蓮が飾られている花瓶に蝶が止まっている

- 幼虫(larve)の状態から変身(metamorphose)して、空を飛ぶ綺麗な色に染められた蝶は誰でもが成仏(悟りを開く)出来ることを表す。

- 木造如意輪観音

-

大仏の左脇侍(向かって右)

財宝と幸福をもたらす菩薩。 - 虚空蔵菩薩坐像

-

大仏の右脇侍(向かって左)

記憶力(mémoire)を授ける菩薩。 - 西方広目天立像(北西角)

-

「種々の眼をした者」

Il a les yeux variés.

邪鬼の上に立ち、筆と巻物を持つ。

あらゆるものを見通せる眼を持ち、その目で見たものを書き留める。 - 北方多聞天立像(北東角)

-

別名「毘沙門天」

邪鬼の上に立ち、右手に御釈迦様の遺骨を納めた宝塔、左手に宝棒(massue)を持つ。 - 賓頭盧尊者像(びんずるそんじゃぞう)

- 釈迦の弟子である十六羅漢の一人で、自分の体の悪いところを撫でると治る。

| 現在 | 当時 | |

|---|---|---|

| 幅 | 57.01m | 85.8m |

| 奥 | 50.48m | 50.3m |

| 高 | 48.74m | 37m |

| 瓦 | 109,400枚 |

| 盧舎那大仏 | |

|---|---|

| 像高 | 14.98m |

| 頭部 | 5.33m |

| 目長 | 1.02m |

| 耳長 | 2.54m |

| 台座高 | 3.05m |

| 掌の大きさ | 2.56m |

|---|---|

| 中指の長さ | 1.08m |

| 座高 | 14.98m |

|---|---|

| 頭の長さ | 6.7m |

| 左膝から足首までの長さ | 6.8m |

- 金銅八角燈籠

-

東大寺創建当初のもので、8面ある火袋の東西南北には獅子が、その他4面の羽目板面には音楽を奏でる「音声菩薩」が表現されている。

4面ある羽目板のうち、当初の物は北西面と南西面の2面。

北東面の羽目板は1962年に盗難に遭い、破損した為、現在は複製品が取り付けられている。

オリジナルは東大寺ミュージアムにて展示。

興福寺

- 創建…710年

- 本尊…釈迦如来

- 宗派…法相宗

- 開基…藤原不比等

- 興福寺五重塔【国宝】

-

現在、興福寺五重塔では明治時代以来120年ぶりとなる大規模な保存修理工事を実施。

屋根瓦の葺き替え修理・軒廻りや造作木部の修理・漆喰壁の塗り直し等を行う計画。

令和13年(2031年)3月完成予定。 - 中金堂

-

藤原不比等が興福寺最初の堂として710年に創建。

創建から6回の焼失と再建を繰り返し、現在の堂は2018年の復元。 - 木造釈迦如来坐像

-

※1漆箔(しっぱく)…表面に漆(laque)を塗って、その上に金箔を押す。

※2彫眼(ちょうがん)…木彫像において、眼を彫り出して現したもの。

これに対して、眼の内部をくり抜いて眼球状の水晶を嵌め込んだ物を玉眼という。 -

中金堂創建当初の本尊は、藤原鎌足が蘇我入鹿の打倒を祈願して造立した釈迦如来像。

現在の像は5代目で、2018年の再建に合わせて修理。 - 法相柱

- 法相宗の祖師を描き、人々を教え導く。

- 木造薬王菩薩立像(正面右)【重要文化財】

- 重要文化財

木造薬上菩薩立像(正面左) - 薬を人々に与え、心と身の病気を治した兄弟の菩薩。

- 木造四天王立像【国宝】

- 詳細は四天王一覧へ。

- 厨子入り木造吉祥天倚像【重要文化財】

- ※3一木造...仏像などを一つの木材から彫り出す技法。

- 吉祥天はヒンドゥ教(hindouisme)の女神で、仏教に取り入れられてからは美と幸運、富と繁栄、財産と智恵を授ける神として信仰されるようになった。

- 木造大黒天立像【重要文化財】

-

通常、大黒天は打ち出の小槌を持ち、円満な顔で俵の上に乗る姿を目にするが、それは後世に流行した容貌。

元々は、大自在天の化身として、怒りの顔をした守護神。

表面に鑿(burin)跡が残り、一材から彫出する丸彫りの像。

| 製作 | 19世紀初頭(1811年) |

|---|---|

| 象高 | 283.9cm |

| 材質 | 桧(cyprès) 寄木造 漆箔(※1) 彫眼(※2) |

| 修復 | 2016年→2018年 |

|---|---|

| 高さ | 6.8m |

| 周囲 | 2.45m |

| 材質 | 岩絵具(pigment minéral) |

| 製作 | 13世紀初頭(1202年) |

|---|---|

| 像高 | 362m |

| 材質 | 桧(cyprès) 寄木造 漆箔(※1) 彫眼(※2) |

| 製作 | 13世紀初頭(1202年) |

|---|---|

| 像高 | 360m |

| 材質 | 桧(cyprès) 寄木造 漆箔(※1) 彫眼(※2) |

| 製作 | 13世紀頃 |

|---|---|

| 像高 | 197.2cm~206.6cm |

| 材質 | 桂(katsura/um arbre à caramel) 寄木造 彩色 彫眼(※2) |

| 製作 | 14世紀(1340年) |

|---|---|

| 像高 | 64.3cm |

| 厨子高 | 102cm |

| 材質 | 桧(cyprès) 一木造(※3) 彩色 彫眼(※2) |

| 製作 | 13世紀頃 |

|---|---|

| 像高 | 93.8cm |

| 材質 | 桧(cyprès) 一木造(※3) 彩色 彫眼(※2) |

- 四天王

Quatre Rois célestes -

東の持国天、南の増長天、西の広目天、北の多聞天の四神。

須弥山(しゅみせん)中腹の四方にて仏法僧を守護する。

須弥山頂上に住む帝釈天に仕え、八部鬼衆を所属支配し、その中腹で共に仏法を守護する。

※須弥山=古代インドの世界観で中心に聳える山。

四天王一覧 - 八部鬼衆

-

四天王に仕える鬼神。

八部衆とは異なる。

八部鬼衆一覧 - 八部衆

-

仏法を守護する八尊の護法善神。

仏教が流布する以前の古代インドの鬼神、戦闘神、音楽神、動物神などが仏教に帰依したもの。

十大弟子と共に釈迦如来の眷属を務める。

八部衆一覧 - 十大弟子

-

釈迦(釈尊)の弟子達の中で主要な10人の弟子。

経典によってメンバーは異なるが、維摩経弟子品の出家順は以下の通り。

十大弟子一覧 - 十二神将

-

仏教における天部。薬師如来及び薬師経を信仰する者を守護するとされる十二尊の仏尊。

元は夜叉だったが、仏と仏法の真理に降伏し、善神となって仏と信者を守護する。

十二神将は薬師如来の十二の大願に応じて、それぞれが昼夜の十二の時、十二の月、または十二の方角を守る。

その為、中国や日本では十二支が配当された。

また、十二神将にはそれぞれ本地(化身前の本来の姿)の如来・菩薩・明王がある。

各神将がそれぞれ7,000、総計84,000の眷属夜叉を率い、人間の持つ煩悩の数に対応している。

十二神将一覧

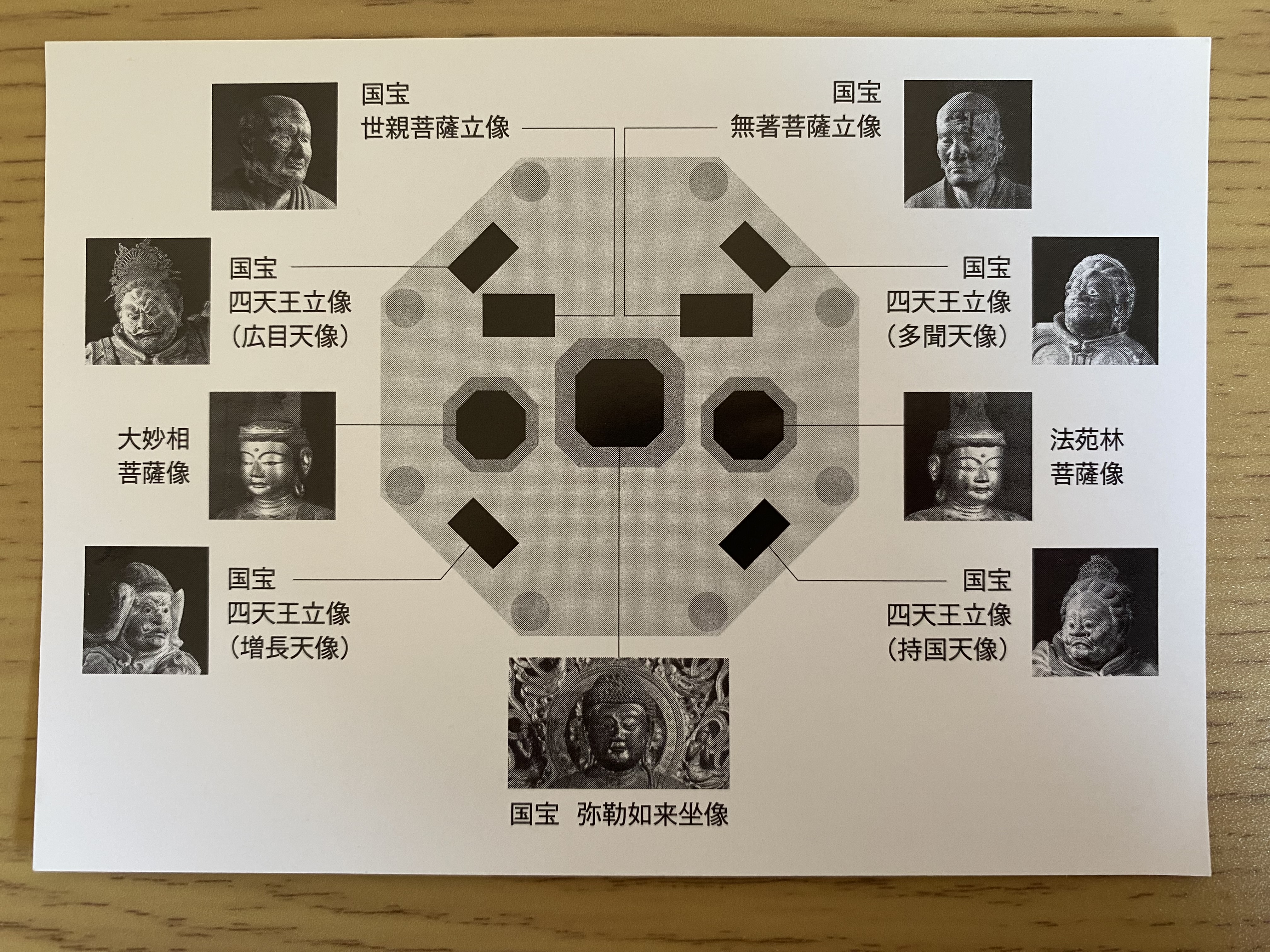

- 北円堂

-

720年死去した藤原不比等の供養の為に天皇が長屋王(prince)に命じて翌年8月3日建立。

1049年の火災で焼失。1180年の南都焼き討ちでも焼失。1210年に復興。

1327年と1717年の興福寺大火の時は無事だった。 - 弥勒如来坐像

国宝・鎌倉時代 -

北円堂の本尊像。

弥勒菩薩が56億7千万年後に成仏した姿。

運慶晩年の名作。 - 無著・世親菩薩立像

国宝・鎌倉時代 -

4~5世紀頃の北インドの兄弟僧侶。

運慶の代表作というだけでなく日本彫刻を代表する至宝の一つ。 - 四天王立像

国宝・平安時代 - 平安時代初期の木心乾漆像の基準としても貴重な造形。

春日大社

- 春日大社

-

称徳天皇(48代目)の命により鹿島の武甕槌命と、香取の経津主命と、枚岡神社の天児屋根命と比売神を併せ、御蓋山麓の四殿造営が起源。

鹿島神社から白い鹿にのって神様が来たので、鹿が神の動物として崇められている。

20年毎に立替(2015年~2016年)。60回目。 - 768年、公卿藤原永手(ふじわらのながて)が鹿島の武甕槌命(タケミカヅチ)、香取の経津主命(ふつぬしのかみ)、牧岡神社の天児屋根命(あめのこやねのみこと)、比売神(ひめがみ)を併せ、御蓋山麓に社殿を造営したのが始まり。

- 出現石

-

この石は太古の昔、神様が降臨された神聖な「磐座(いわくら)」であり、赤童子(若宮様の荒魂)が出現されたと伝わる事から「出現石」といわれる。

また奈良時代の772年に雷火により落下した社額を埋納した「額塚」とも言われ信仰に深く関わる神石である。

なお、この出現石から若宮方面に20mほど先、布生橋の手前にわずかに姿をのぞかせる「如意石(さぐり石)」まで、目を瞑ってたどり着くと、願いが叶うと言われている。 - 仏教

-

飛鳥時代に崇仏派の蘇我氏と廃仏派の物部氏が対立

奈良時代

天武天皇「天皇は天照大神の末裔だから、みんながわかるように古事記を作っておこう。」

「天皇でも悩みや不安はある。そんな時、仏教を信仰すると気が安らぐ。」

聖武天皇「仏教最高。」

道鏡「天皇が心の支えにしている仏教。仏教界で頂点に立てたら、俺って天皇より偉いんじゃね?」

平安時代

「神は仏の化身」=本地垂迹説 - 影向の松(ようごうのまつ)

-

春日大社一の鳥居をくぐってすぐの参道右側に生育しているクロマツ。

1309年の春日権現験記にも記されている巨木であったが、1995年に枯れた(se flétrir/se faner)為、現在は巨大な切り株(souche)の横に後継樹の若木が植えられている。

この地は昔、春日大明神が翁の姿で降臨し、雅楽「万歳楽」を舞った。松は特に芸能の神の依代であり、この影向の松は能舞台の鏡板に描かれる老松のルーツとされている。 - 三千基の燈籠

-

境内には平安時代より奉納の始まった3,000基の燈籠がある。

社寺に燈籠を並べる風習は春日大社が起源とも言われる。

燈籠には毎晩火が入る。 - イブキ(ビャクシン)

le genévrier -

樹高12.5m

幹周6.55m

水谷神社に瑞垣の隅に伸びるイブキの巨樹。

幹は空洞になっており、その中から杉(le cèdre)が立ち、イブキの幹が大きな杉を抱え込む形になっている。

この不思議な関係のイブキと杉は古くから「水谷神社の寄生木」の名で知られている。

寄生木…le plante parasite

| 武甕槌命 (タケミカヅチ) |

茨城県鹿島神宮 | 雷神 | ※鹿島から鹿に乗って無事に奈良へ着いた事から、交通安全の神としても知られる。 |

| 経津主命 (ふつぬしのかみ) |

千葉県香取神宮 | 軍神 | |

| 天児屋根命 (あめのこやねのみこと) |

大阪府牧岡神社 | 祝詞(を美しく奏上) | |

| 比売神 (ひめがみ) |

天児屋根命の妻 | ||

| 本殿は春日造で4棟並んで立っており、第一殿から第四殿に先述した神々がそれぞれ祀られている。 | |||

信貴山

- 歴史

-

582年、寅年寅の日寅の刻、聖徳太子(un prince)がこの山で毘沙門天王を悟る。

587年、廃仏派の物部守屋(un clan)を丁未の乱にて討伐し、毘沙門天王像を刻み、この山の守護本尊として祀る。

1577年、松永久秀が信貴山城を築き、織田信長により灰燼と化す。

1610年豊臣秀頼により本堂及び諸堂再興。

1951年、本堂焼失。

同年、高野山真言宗より独立して「信貴山真言宗」創立。

1958年、本堂再建し、今に至る。

1951年に国宝指定。

全3巻で作者は不明。

『鳥獣人物戯画』と共に日本漫画の起源とされる。

そこで信貴山を見つけ、山に御堂を建て修行に励んだ。

命蓮は法力で鉢を麓の長者の元へ飛ばし、その鉢に食べ物などを恵んでもらっていた。

ある日、長者は鉢を倉に放置して鍵をかけた。

すると鉢が倉ごと命蓮のいる信貴山まで飛んできた。

長者は倉を追いかけて、命蓮に倉を返してほしいと頼む。

命蓮は倉は返せないが、中の米俵なら返すと言う。

一千石の米(150トン)をどう運ぶ?

1俵が60kつまりg2,500俵

命蓮「まずは米一俵を鉢に乗せよ」

すると鳥の群れのように残りの米俵も続いて長者の家へ辿り着いた。

信貴山の命蓮の噂が伝わり、天皇の遣いが命蓮に面会し、山を降りて祈祷してくれと頼む。

しかし命蓮は山にいながら祈るからと言うが、それでは効果があるかわからないと主張。

命蓮はその時は剣の護法童子を遣わすと言う。

そして護法童子が空を飛び、天皇のいる清涼殿に現れ快癒。

東大寺の大仏前で祈る。

異時同図法...異なる時間を当時に描く技法。

・険し表情...煩悩多く強情な衆生を救済する為、大日如来が忿怒の形相で化身。

・背に火炎...全身火炎となって衆生の一切の煩悩を焼き尽くす。

- 福神毘沙門天王

-

毘沙門天は七福神の中でも、商売繁盛、金運如意、開運招福、心願成就の徳を最も厚く授けて下さる神。

信貴山毘沙門天王の鎧と兜は、世の中のあらゆる邪魔者を退散してやるという姿で、見るからに恐ろしそうな尊顔は、心を強く持って、どんな苦しい困難に出会っても我慢強い精神で何事も行えと言う教え。

また、右手に如意宝珠の棒を持ち、心ある者には金銭財宝を意のままに授けて、商売繁盛させる。

左手の宝塔は、この中に充満する福を信じる者の願いに任せて与えてやると言う福徳の御印。

- 本堂

-

信貴山は毘沙門天王が日本で最初に御出現になった霊地で、毘沙門天王信仰の総本山。

毘沙門天王像は左に禅膩師童子像、右に吉祥天像とともに内陣の正面に安置。 - 禅膩師童子(ぜんにしどうじ)像...毘沙門天と吉祥天の五男

- 吉祥天...仏教の守護神である天部の1つ。

- 虚空蔵堂

-

虚空蔵菩薩を安置。

宇宙全体に満ちている仏様の無量無尽の知恵や功徳を有する菩薩。

特に「入試合格」「学業成就」に霊験顕たかな菩薩。

- 三宝堂

-

中尊に不動明王を安置。

右に全てに人々を救う西方極楽浄土の仏様「阿弥陀如来」

左に仏教の守護神で竈門の神様「三宝荒神」を祀る。

特に三宝荒神は火難水難除けの台所の神様として親しまれている。

- 開山堂

-

堂内の須弥壇には四国八十八ヶ所のご本尊を祀る。

四国八十八ヶ所の各寺院の砂が堂内に敷かれており、信貴山にいながら四国八十八ヶ所のお砂踏み巡りができる。

- 劒鎧(けんがい)護法堂

-

1,000年前、醍醐天皇が重病に罹った際、命蓮上人が勅命により毘沙門天王に病気平癒の祈願をし、快癒。

以来、無病息災、病気全快の霊験あらたかな神として信仰。